GarageBandやLogic Proを使ってる方にはおなじみだと思いますが、Apple Loopsというファイルがありまして、プロジェクトのBPMを変更してもそのBPMに合わせて変化してくれる便利なファイル形式なんですね。

このApple Loopsは自分で作って登録することも可能なので、その手順について解説します。

オーディオデータにテンポ情報を付与する

Apple Loopsのファイルにする前に、まずオーディオ素材にテンポ情報を付与させる必要があります。

このステップを飛ばすと、BPMを変更したときにファイルがそのBPMに追従してくれません。

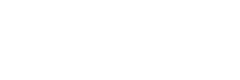

オーディオファイルのリージョンをダブルクリックして、スマートテンポタブを開き、「解析」ボタンをクリックします。

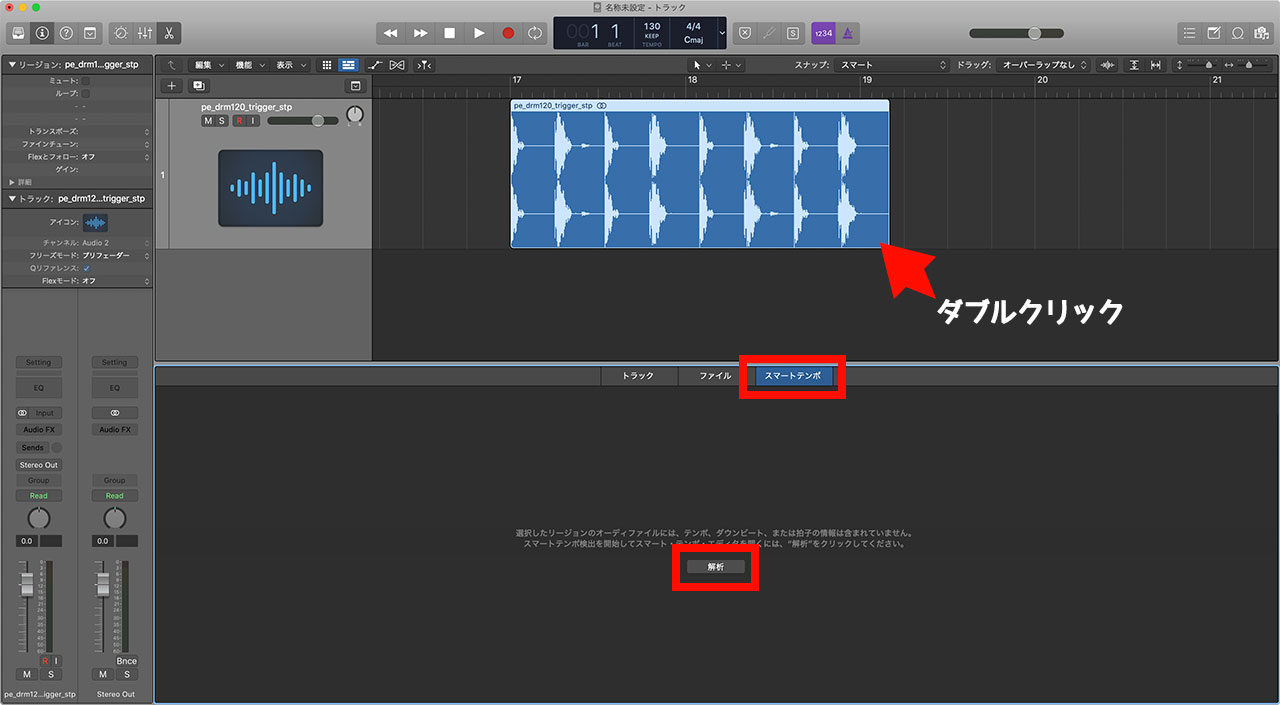

このオーディオファイルのテンポ情報が解析されました。

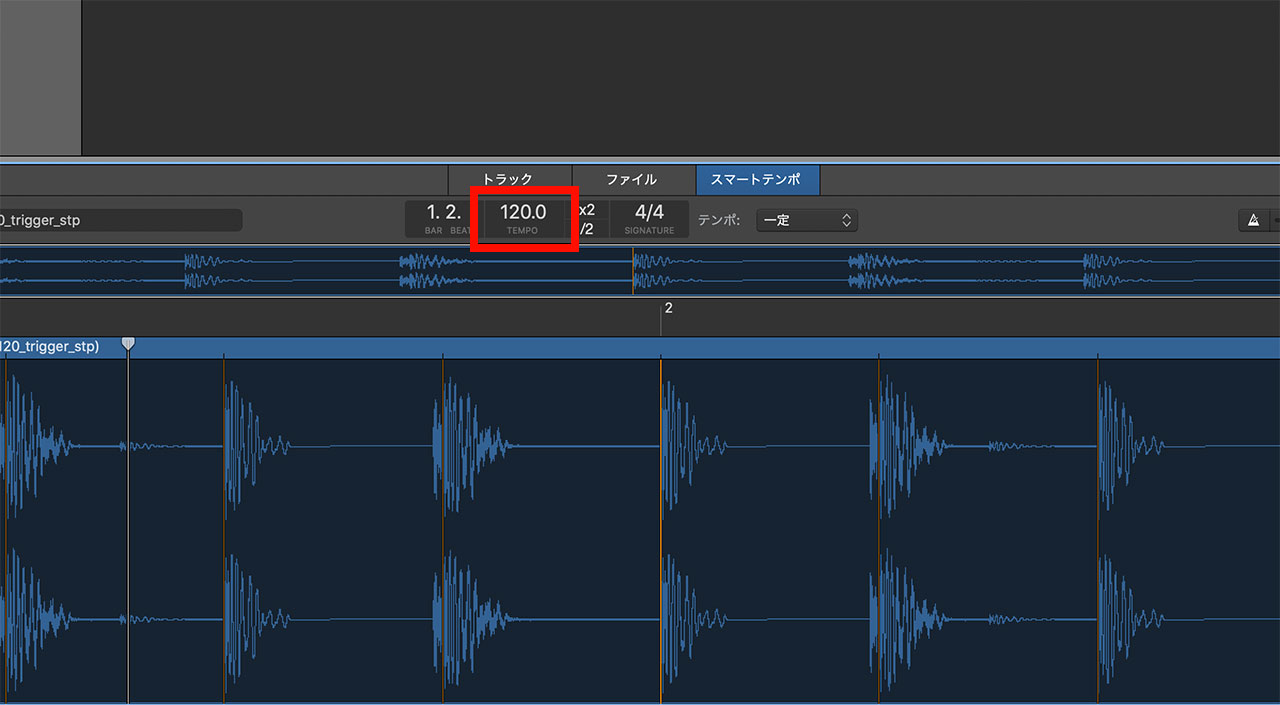

トラックタブを開き、左手にある「Flex」ボタンを押します。

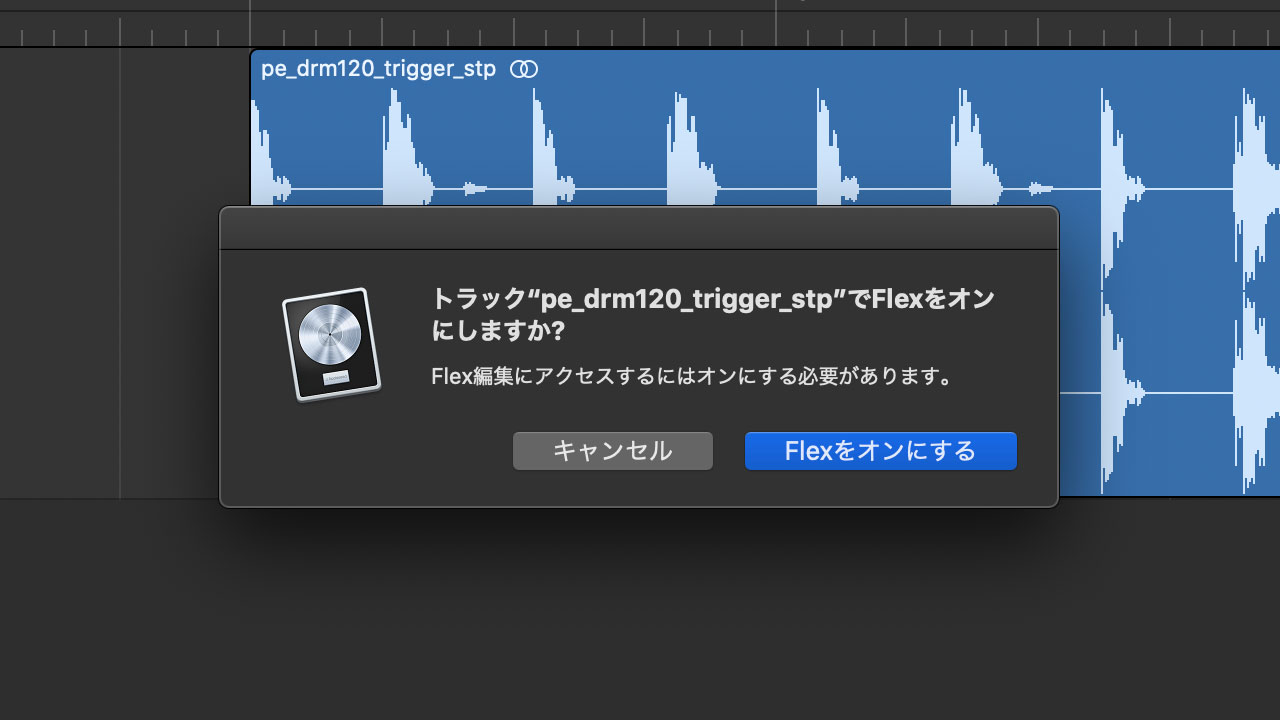

アラートが出ますので、「Flexをオン」にします。

これでApple Loopsファイルに変換するための準備が完了です。

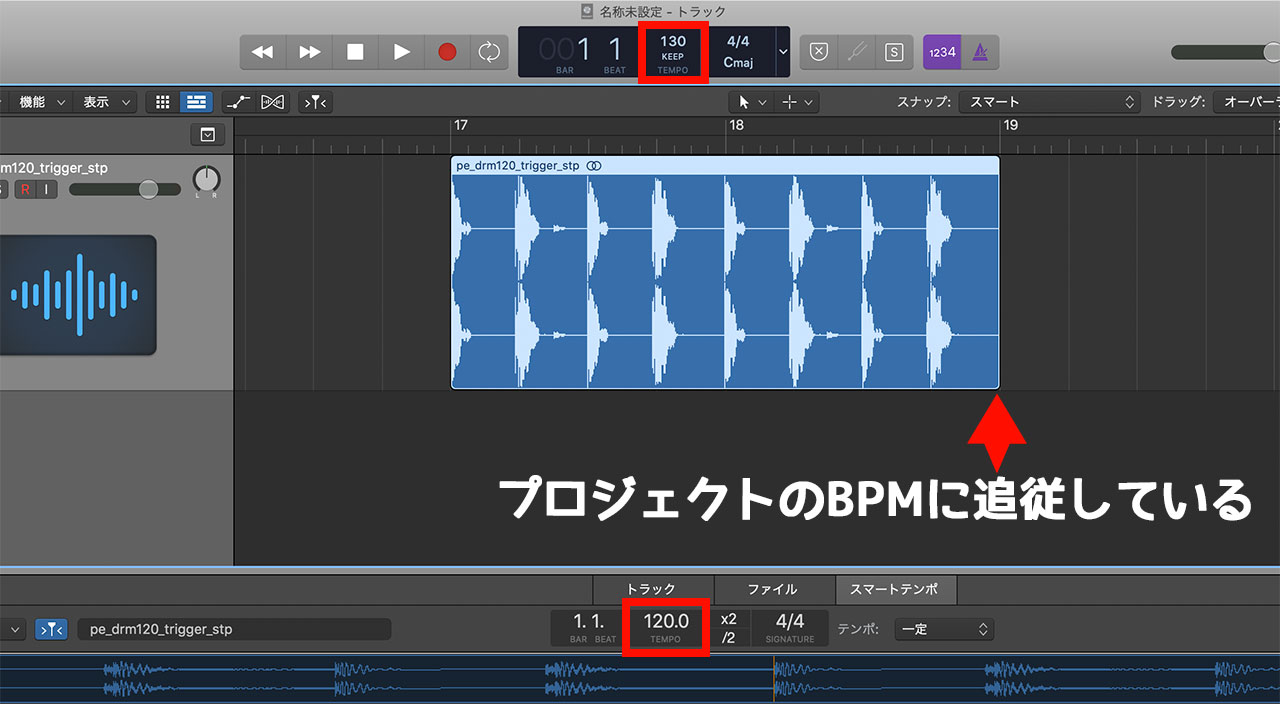

ちなみに、この段階でもプロジェクトのBPMを変更したときにファイルはそのBPMに追従してくれます。他の楽曲では使わないのであればこの手順で止めてもらっても構いません。

Apple Loopsに変換する

準備が整ったオーディオファイルをApple Loopsに変換します。

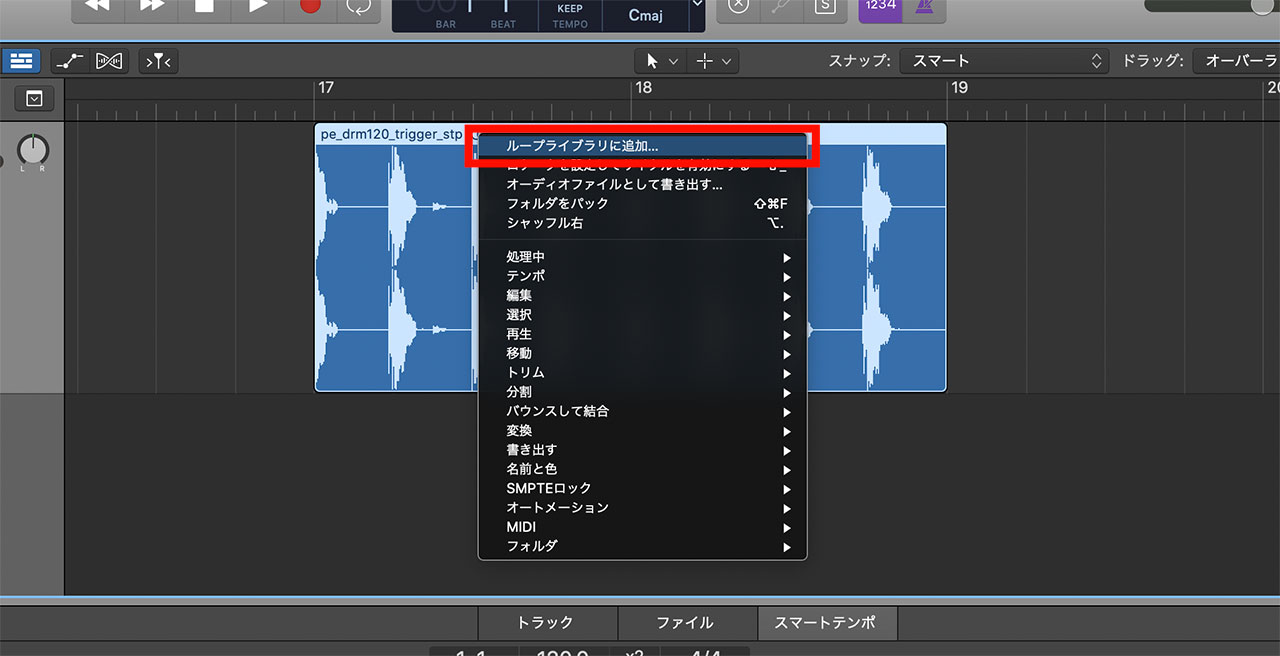

副ボタンクリックをしてショートカットメニューを表示させ「ループライブラリに追加」をクリックします。

もしくは、ループブラウザにドラッグアンドドロップします。

これでApple Loopsの設定画面が開きます。

注意したいのは、テンポ情報がプロジェクトのBPMで設定されますので、元の素材のBPMと同じか近い値にしておいた方が後々の使い勝手は良いと思います。

カテゴリーやタグの登録はお好みでどうぞ。探しやすいように設定しておいてください。

自分で作ったApple Loopsを探すには

自分で作ったApple Loopsのファイルを探せなくなってしまっては作った意味がないので、ファイルを探す方法についてご紹介します。

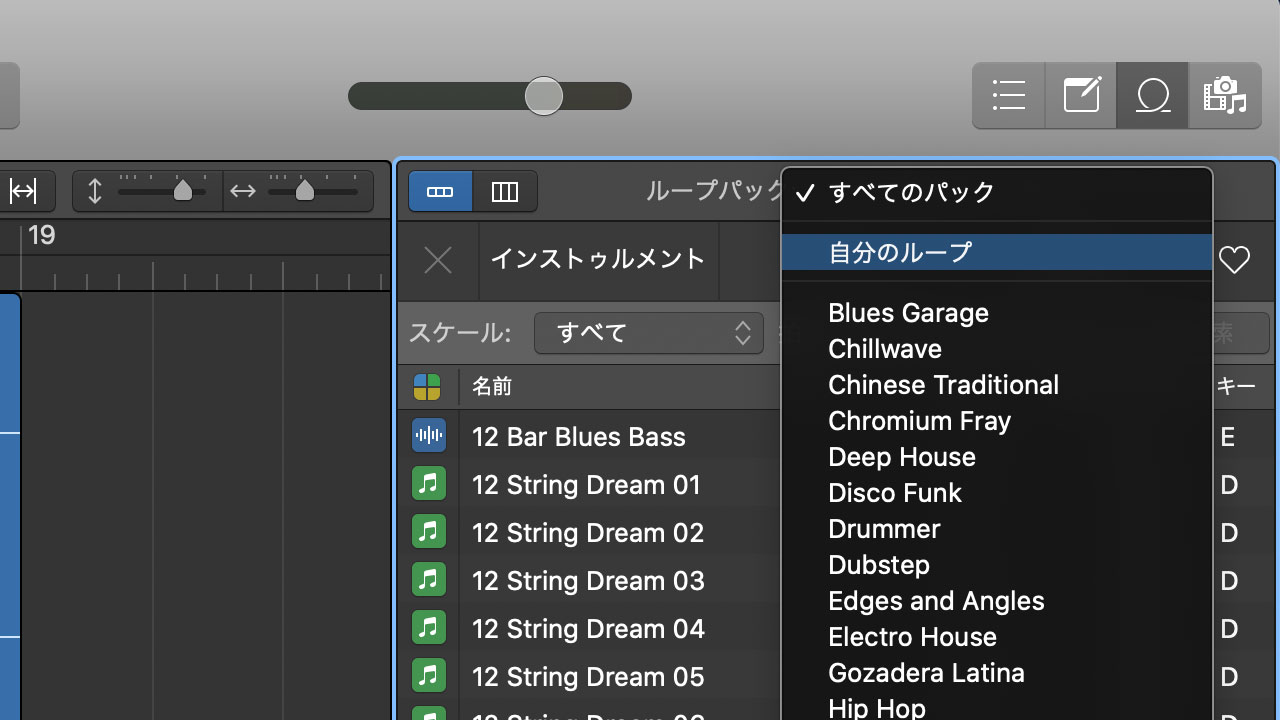

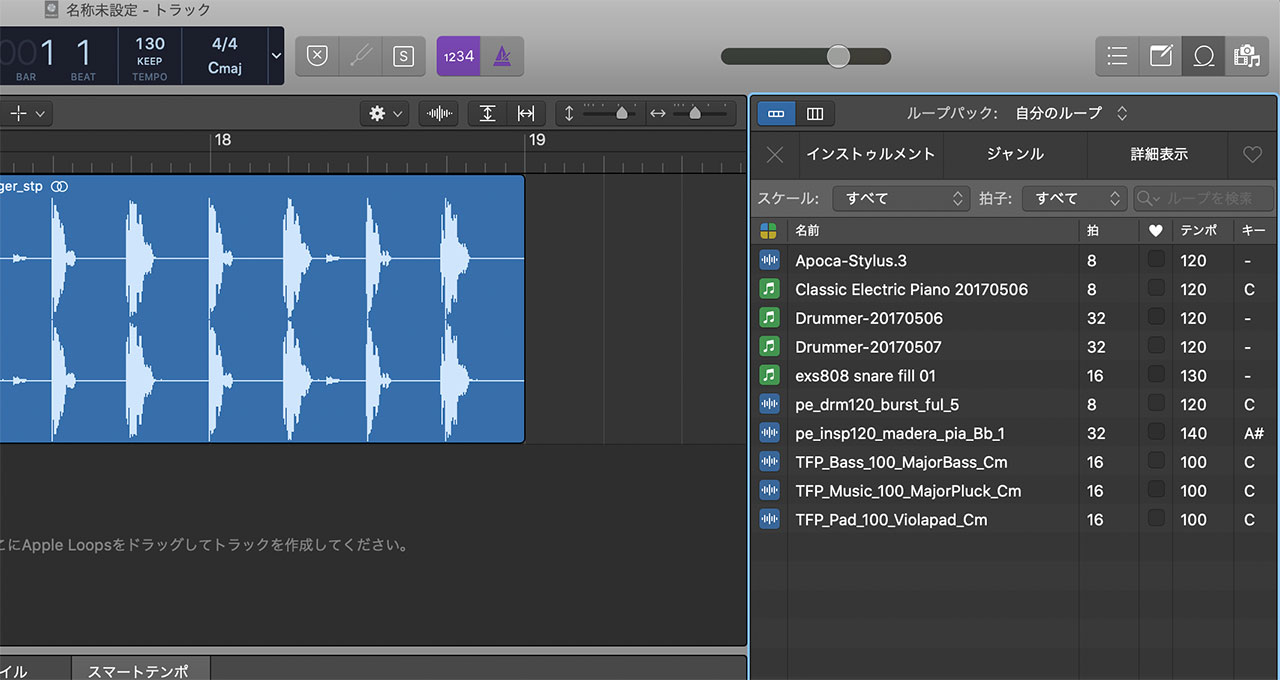

ループブラウザの上部にあるループパックというところのプルダウンを開くと、「自分のループ」という項目がありますのでこちらをクリックします。

すると、自分が作ったループが表示されますので、ここから探し出して使うのが便利です。

もちろん、設定したカテゴリーやタグを元に探したり、検索窓で名前を元に検索しても良いです。

ちなみに、自分の作ったApple Loopsは下記のフォルダに保存されてます。削除したい場合や、まとめて他の場所に移したい時にはこちらからファイルを直接触ってください。

/Users/ユーザー名/Library/Audio/Apple Loops/User Loops